在粤闽赣三省交界的群山之间,寻乌——这片浸润着红色记忆的土地,正以多元共生的发展实践,勾勒出新时代乡村振兴的鲜活图景。今天,司机社

(一带一路研究院)师生一行深入寻乌县博物馆、坝下村、汶口畲族村、周田村、柯树塘矿区、丹溪乡等地开展实地调研,触摸历史温度,见证生态蝶变,感受文化活力,解码这座“东南胜地”的治理与发展密码,探寻县域治理与区域协调发展的实践逻辑。

红色基因赋能治理,民生福祉落地生根

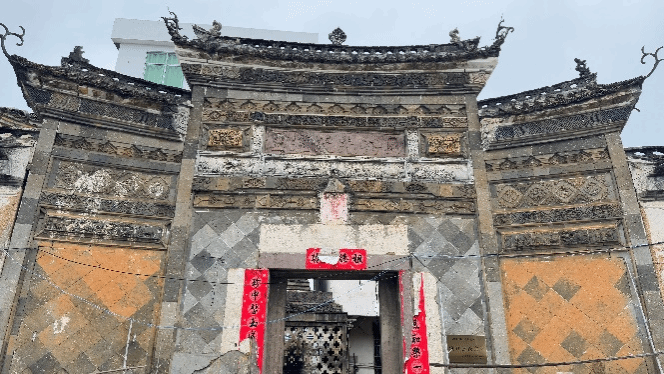

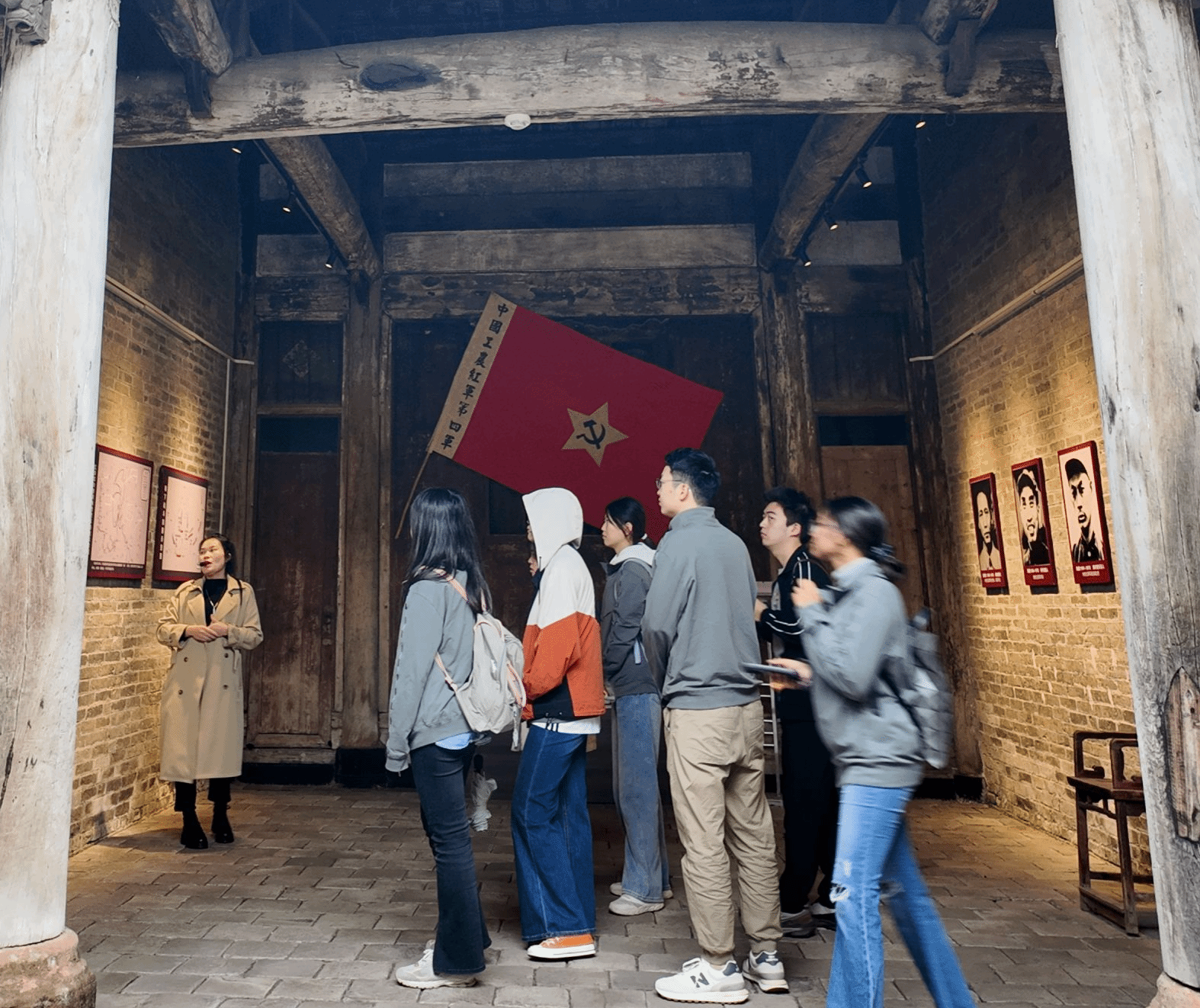

寻乌的红色印记,是发展的精神底色。在第一、二小组调研的圳下村,保存完好的圳下公共食堂静静矗立,展板上的战斗故事历历在目,红军与村民同心抗敌的峥嵘岁月如在眼前。如今,这份 “团结奋斗”的红色基因已转化为治理实效——当地以“党建引领”为核心,积极构建“自治、法治、德治”三位一体的基层治理体系,推动构建共建共享、互利共赢的社会治理格局。同时,通过开展公民讲座、法律宣传等活动,社会主义核心价值观日益融入村民生活,人民群众的治理意识和参与度得到显著提高。

理论先行的同时亦有实践可循。三二五街区用一份《山地征用款分配表》诠释了“以人民为中心”的发展理念:77万元集体收益按“60%现有人口+40%历史贡献人口”的双层模式分配,让发展成果既惠及当代,也铭记历史、致敬先辈,实现了“当下民生”与“历史贡献”的有机统一,为解决类似基层治理问题提供了可复制、可推广的“寻乌经验”。

生态逆袭书写奇迹,“两山理论”生动实践

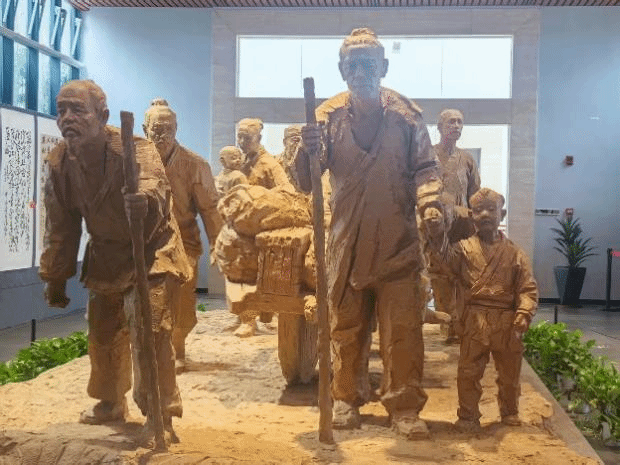

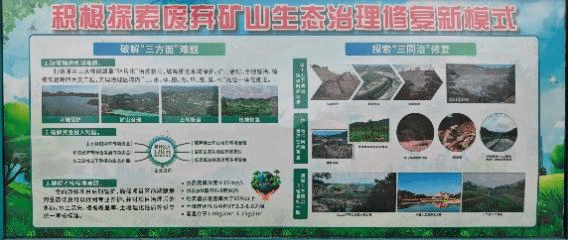

从昔日因稀土开采而沦为“白色沙漠”寸草不生的矿山,到今日重披绿装、山水相映的生态示范区,第五、六小组在柯树塘矿区所见证的这一场深刻变迁,不仅是习近平生态文明思想在基层的生动实践,更是寻乌县推进生态环境治理、实现绿色转型的典型缩影。上世纪70年代,由于当地居民的生态保护意识不足,这里的稀土开发以粗放式开采为主,当地植被遭到破坏,覆盖率仅剩10.2%,“水不能喝、男难娶妻”成为当地居民的心头之痛。2016年,在成为国家首批“山水林田湖草”综合治理试点县后,寻乌县创新推行“三同治”模式,统筹山上山下、地上地下、流域上下游系统修复,投入12亿元资金攻克多重难题。如今,这里水土流失量已降低90%,植被覆盖率回升至95%,昔日废弃矿山不仅变身成为省级森林公园,更孕育出“生态+产业”的多元发展路径:35兆瓦光伏发电站年入4000多万元;5600 多亩经济作物让沙土地结出“金果实”;150余家企业入驻工业园区提供海量就业,这些多元发展模式是寻乌县对“绿水青山就是金山银山”这一理论写下的生动注解。

文化传承守正创新,畲乡客家情暖意浓

晨雾中的汶口畲族村,青瓦白墙间蕴含着文化传承的坚守与希望。第三、四组同学采访的汉剧传承人蓝建忠先生,数十年深耕传统汉剧技艺。在文化馆的组织帮助下,汉剧培训班、传承人进校园等活动正踊跃开展,古老艺术重燃传承生机。而在周田村,客家山歌传承人王焕平则用一曲原创山歌“农民生活比蜜甜,民族复兴新曙光”,将党的二十届四中全会精神与传统韵律有机融合;其组建的“三个老王宣讲队”以群众喜闻乐见的形式传递党的声音,将红色记忆与政策理念以歌声传遍乡野。调研中,客家人民的淳朴热情令人动容:脐橙园里手把手教采摘的果农、主动送上新鲜果实的村民、笑着递上一杯热茶的老人家,令每一位同学都感受到的浓浓暖意。来自厄瓜多尔的伊尔玛同学感慨道:“寻乌的蜜桔和山歌,不需翻译就能传递出直抵心灵的温暖。”

产业振兴多点开花,县域活力全面迸发

立足资源禀赋与区位特点,寻乌走出了一条“因地制宜”的产业振兴道路。在丹溪乡的田间地头、厂房车间,产业活力处处涌动:岑峰酒厂的传统佳酿、天紫茶厂的生态好茶,打造出带有区域特色的品牌名片;连片柑橘种植园里,采摘分拣后的果实通过供销社对接市场,产销效率显著提升;外贸服装厂承接广州等外贸枢纽的订单,不仅带动村民回流就业,还让小县城得以对接全球市场;网上农产品店铺则助力打通产销 “最后一公里”,让山里的宝贝走向全国各地。从传统产业升级到新兴业态培育,从深化区域合作到强化品牌建设,寻乌正逐步形成结构优化、动力充沛的县域经济发展新格局。

寻乌的故事,是红色基因的传承,是生态治理的担当,是文化自信的体现,更是乡村振兴的缩影。在这里,历史与现代交融,生态与产业共生,民生与发展同频。这片充满希望的土地,正以坚实的步伐,在赣粤闽交界的群山之间,走出一条独具自身特色的高质量发展之路。

摄影 | 充旺卓玛 王郭乔茜 达励恩 韩东方 蔡依璇 王圣希 张毓轩

文稿 | 张毓轩 张 珅 福冬冬 赵一锦 顾佳豪 贾胜男 李雯萱 俞杨杨 石小凡 胡镱霖 杨慧灵